在1988年4月6日的中国七届人大会议转播中,突然插播了一则由中国外交部发布的声明,内容令人震惊:应沙特的请求,中国向沙特出售了一批非常规地地导弹。这个消息在当时引起了全球的广泛关注,特别是在冷战尚未结束,全球局势依旧紧张的背景下,这一决定的深远意义显得格外引人注目。为什么中国会选择在此时,将如此重大的军事装备出口到沙特?而美国,作为全球的超级大国,为什么没有阻止这一交易?

沙特寻求强大军事武器

沙特与中国的这笔军售交易,尤其是东风导弹的出售,绝对是出乎许多国家预料的事情。背后的原因相当复杂,其中一个重要的因素是中沙两国在70年代之前的关系并不友好,甚至可以说略带敌对色彩。在冷战初期,沙特作为一个政教合一的国家,常将中国视为“恶魔”,而两国的外交关系远未正常化。即便双方领导人在1955年的万隆会议上曾有过友好互动,但要实现正常的外交关系,还需要更多的时间和努力。

在中国的角度来看,沙特同样是一个与中国敌对的国家。沙特与台湾的联系紧密,且经常高规格接待台湾的代表,这无疑让中国深感不悦。直到1965年印巴战争爆发后,沙特与中国的关系才出现了转机。那一年,印度出动大军试图吞并克什米尔,巴基斯坦在战争中节节败退。尽管美国曾承诺保护巴基斯坦的安全,却对其遭遇的困境置若罔闻,并实施了武器禁运,使巴基斯坦陷入险境。就在此时,中国及时伸出援手,向巴基斯坦提供了军事支持。中国不仅向巴基斯坦提供了59式坦克,还向印度发出了警告,要求其撤出在中国和锡金边界一侧的军事设施。最终,巴基斯坦的安全得到了保障。

这一举动让沙特深感震动,特别是沙特国王费萨尔,他对中国的援助深感敬意。由此,沙特开始逐渐改变了对中国的态度。费萨尔国王不再称中国为“恶魔”,而开始正式使用中国的全称。随后,沙特与中国的经济、政治联系也得到了明显升温。

沙特的军事需求

进入80年代后,沙特的安全形势愈加严峻,特别是两伊战争爆发后,伊朗与伊拉克的导弹互攻战使得整个中东地区的安全形势变得更加紧张。伊朗不仅摧毁了多艘沙特油轮,还频繁威胁沙特的石油设施,甚至派遣战斗机进入沙特领空。此举几乎导致了两国空战的爆发。此时,沙特意识到,必须寻求一款具备强大威慑力的导弹系统来保障国家安全。沙特需要一种能够在平时进行战略威慑,同时又能在关键时刻打击伊朗的武器。

沙特首先将目光投向了美国,尝试购买“长矛”导弹。但由于沙特与以色列地理上的接近,这一武器的部署将可能威胁到以色列的安全,因此美国拒绝了这一请求。沙特的空军司令苏尔坦亲王提出了一个新的建议——与中国进行导弹交易。中国的东风-3导弹,正是沙特所需要的那种具备强大威慑力且不会对其他国家产生不必要威胁的武器。

中国的“东风-3”导弹出口

尽管在那时中国与沙特尚未建立正式的外交关系,但沙特对于中国的好感已逐渐加深。中国被视为一个能够提供所需武器、且不附加其他条件的可靠合作伙伴。1986年12月,沙特代表团与中国展开了秘密的军火交易谈判。双方详细商讨了武器的型号、后勤保障、价格及人员培训等多项内容,这一谈判持续了整整一周。

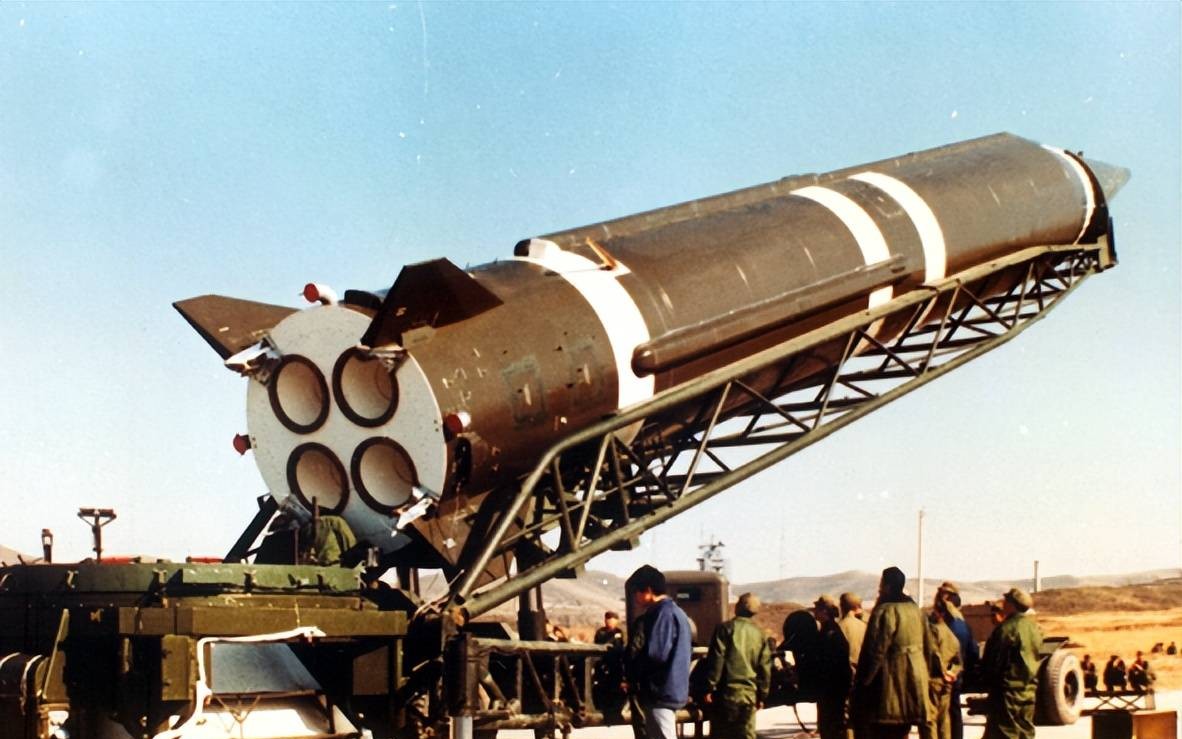

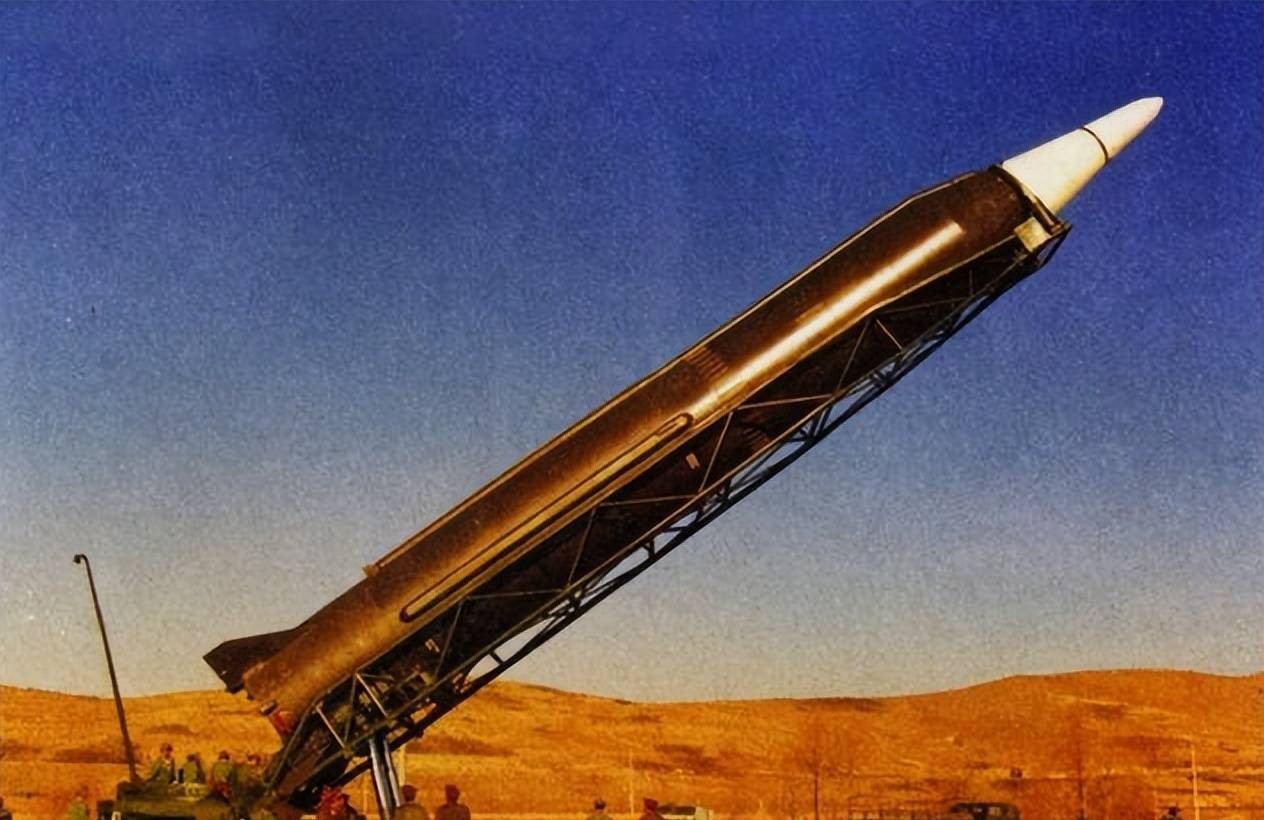

经过多轮磋商,双方最终达成一致,决定由中国向沙特出售“东风-3”导弹。这款导弹拥有2650公里的射程,能够搭载常规弹头或者具有核能力的弹头。沙特一旦获得这款导弹,整个中东地区都将在其打击范围之内,甚至印度北部和苏联西部也会被包含其中。这种巨大的火力覆盖,不仅能威慑伊朗,还能有效保障沙特的国家安全。

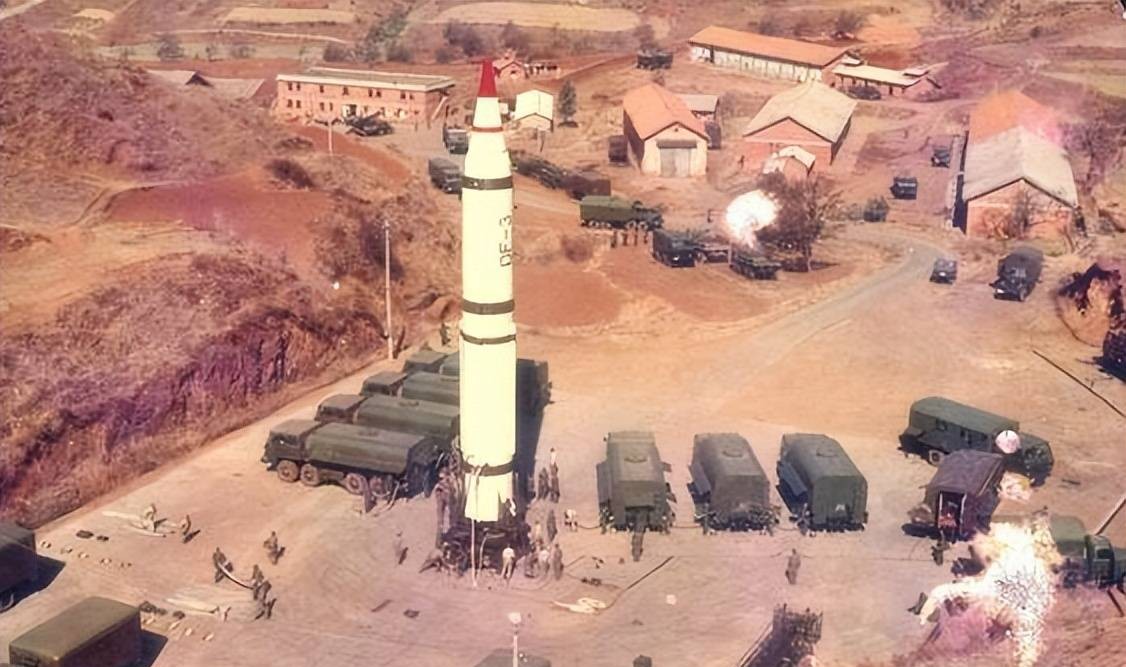

1987年2月,沙特代表团来到中国,接受了中国方面的高规格接待,并在北京进行了一系列的谈判。代表团还参观了中国的导弹基地,亲眼见证了“东风-3”导弹的发射过程。中国方面的专业态度和技术实力让沙特代表团感到十分满意。经过一系列准备后,沙特决定在1987年下半年在南部沙漠地区部署这些导弹。

秘密的交易过程

为了避免受到美国的干扰,沙特与中国之间的导弹交易一直保持秘密。沙特代表团甚至在前往中国之前,故意先前往马来西亚,以迷惑外界的注意。交易的交付也经过精心安排,沙特通过一艘美国货船掩护导弹零部件的运输,同时支付的35亿美元款项全部以现金形式进行。

然而,这一秘密交易最终还是被曝光了出来。1988年3月,华盛顿邮报披露了这一消息。美国政府立即表达了强烈不满,认为这笔交易威胁到了以色列的安全,并要求对沙特进行制裁。以色列也威胁将会先发制人,打击沙特的导弹基地。尽管如此,沙特国王法赫德并没有屈服于美国的压力,反而决定与中国进一步加强合作。

结语

中沙“东风-3”导弹交易,成为中国历史上最大的一笔军火交易。尽管这一交易经历了诸多秘密操作和周密计划,但最终沙特成功获得了其所需的军事重器,而中国则收获了来自沙特的深厚友谊。这一交易不仅让沙特在面对伊拉克等潜在威胁时具备了强大的战略威慑力,也使得中国在中东地区的影响力得到了显著提升。